Q&A

Ⅰ.「処理委託契約」について

1.全般

| Q1 | 廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する場合どのように規定していますか。 |

| A | 廃棄物処理法では、事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、委託基準に従い、許可を受けた収集運搬業者又は処分業者にそれぞれ委託しなければならない旨が定められています。委託基準の細部については、施行令及び施行規則で規定していますので、〈参考資料〉①を参照してください。なお、排出事業者の委託基準違反は罰則の対象になっています。契約にあたっては、十分な配慮が必要です。 ●法第12条第5項及び第6項、令第6条の2、則第8条の4、則第8条の4の2、則第8条の4の3、則第8条の4の4 |

2.契約方法

| Q2 | 建設廃棄物処理委託契約を結ぶ方法として、個別契約方式と基本契約方式がありますが、この契約書はどちらのものですか。 |

| A | 本委託契約書は、個別契約方式(現場ごとの個別契約)です。基本契約方式は、戸建住宅等の小規模工事現場が多数ある場合に使用されています。基本契約方式の契約書は、下記団体のホームページに掲載されていますので参考にしてください。 ▼一般社団法人住宅生産団体連合会 |

| Q3 | 営繕及び雑工事等で短期間に完了する工事の場合でも、建設廃棄物処理委託契約の締結が1件ごとに必要ですか。 |

| A | 原則として1件ごと(工事契約ごと)に必要です。 |

| Q4 | 当社はリニューアル工事等の小口改修をしている排出事業者ですが、複数の改修工事現場で発生した建設廃棄物を回収し、自社の営業所の敷地にまとめ、営業所で一括して処理委託を行っています。建設廃棄物を一旦保管することになりますが、どのような契約書とマニフェストを作成すればいいですか。 |

| A | 現場から営業所まで自社で運搬する場合は、契約書及びマニフェストに記載する「排出場所」を「営業所」として、通常の建設廃棄物の処理委託契約と同様に処理をしてください。なお、自社運搬の場合でも、運搬車両への表示、必要事項を記載した書面の携行が必要ですので注意してください。 |

| Q5 | 工事名は1件、排出場所が複数あります。収集運搬業者1社と処分業者1社と委託契約を結ぶ場合、排出場所ごとに契約を結ぶ必要がありますか。なお、収集運搬会社はすべての排出場所を管轄する政令市の許可を得ています。 |

| A | 収集運搬業者と1契約、処分業者と1契約の計2つの契約でも可能です。その際、排出場所については、[委託業務の内容]の「2.排出場所」欄に「別紙による」と書いて、別紙(書式自由)に排出場所一覧を記入し、添付してください。 なお、マニフェストについては排出場所ごとに交付する必要がありますので注意してください。 |

| Q6 | 混合廃棄物を中間処理場にて処分後、中間処理場から最終処分業者に処分を委託した場合、排出事業者と最終処分業者との間に契約書を交わす必要がありますか。 |

| A | 排出事業者(一次排出事業者)と最終処分業者との契約は必要ありません。ただし、中間処理業者(二次排出事業者)と最終処分業者との契約は必要です。 なお、排出事業者は、最終処分終了までの一連の処理工程における処理が適正に行われていることをマニフェスト等で確認する義務が課せられています。 |

| Q7 | 当社に建設発生木材の中間処理の許可がおりたのですが、がれき類(コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片等)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず等)の許可は、まだおりていません。収集運搬はすでに許可を持っています。収集運搬・処分用の形式で契約してもよいでしょうか。処理できないものの処分先(中間処理場)とは委託契約を結ぶ予定です。 |

| A | 収集運搬・処分用での契約はできません。処分ができない品目に関しては、御社は排出事業者から処分を受託することはできません。処分できないものについては、御社が処分先と委託契約を結ぶこともできませんので、排出事業者に処分許可を有する他の処分業者と直接委託契約してもらう必要があります。 |

| Q8 | 排出事業者が収集運搬業者に収集運搬費と処分費の両方を支払い、収集運搬業者から処分業者に処分費用を支払う形態をとった場合は、委託基準違反になりますか。 この場合でも、両者と委託契約が必要ですか。 |

| A | 処理料金の支払い方法は、廃棄物処理法では規定していませんが、不法投棄等の不適正処理を防止するためにも、個々の契約に応じて排出事業者から収集運搬業者、処分業者へ直接支払うことが望ましく、本委託契約書第2条でも明記されています。ご質問のような支払い形態は、法に基づく元請業者と処分業者の契約が形骸化し、排出事業者である元請業者の処理責任が果たせていない場合があることから、地方自治体によっては、指導要綱に基づき、元請業者から直接処理業者に支払うことを指導しています。 また、廃棄物処理法において、排出事業者は、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面により委託契約を締結することが義務付けられています。 ●法第12条第5項 |

| Q9 | 廃棄物収集運搬業を営んでいますが、電気工事業の排出事業者から照明器具の収集運搬を依頼されました。この場合、産業廃棄物処理委託契約書、建設廃棄物処理委託契約書のどちらを使用するのですか。また、建設用で契約書を作成した場合、建設系廃棄物マニフェストを使用しなくてはならないのですか。 |

| A | 契約書・マニフェストともに法律により定められている記入事項を含むものならばどちらでもかまいません。契約書とマニフェストの発行元が違っていても特に問題はありません。ただし、約款の部分で建設廃棄物処理委託契約書は建設系廃棄物マニフェストにあわせて作成しておりますので、整合性を確認の上、必要に応じて修正して使用してください。 |

| Q10 | 当社は、がれき類の中間処理を行っています。最近、持ち込まれるがれき類の中に異物(鉄筋など)があり、設備が故障しました。受入窓口で確認はしているのですが、防ぐことができません。協議事項欄に「もし異物が混入し設備が故障した場合は、受入停止、損害金の請求を行います」などの記入をしてもよいですか。 |

| A | 契約当事者間で協議の上、協議事項欄に「受入停止、損害金の請求を行います」などの記入をしていただいても構いません。 |

3.押印欄

| Q11 | 排出事業者(当社)が収集運搬を行う場合の処分契約書について、事業者(甲)と収集運搬会社(乙)の両方の欄に当社名を記入するのですか。また、押印はどの欄にすればいいのですか。 |

| A | 排出事業者が自社運搬する際には、運搬契約は不要ですが、処分の契約は必要です。 処分業者に収集運搬業者を伝える必要があるため、収集運搬会社(乙)の欄には、 1.事業者名(御社名)を記入する 2.自社運搬と記入する のどちらかで対応してください。押印は事業者(甲)欄のみとなります。 |

| Q12 | 排出事業者の契約締結者は代表者となっていますが、工事現場ごとに行う契約に代表者印を押さなければならないのですか。 |

| A | 代表者から契約締結についての権限を委任されていれば、支店長や工事現場の所長等で結構です。 |

| Q13 | 事業者(甲)、収集運搬会社(乙)、処分会社(丙)がそれぞれ違う場合の契約書の作成方法と、押印の仕方を教えてください。 |

| A | 甲と乙で収集運搬の委託契約書を1通(押印は「収集運搬用」の甲と乙の箇所に:「丙」欄には押印不要、ただし所要事項は記入)、甲と丙で処分用の委託契約書を1通(押印は「処分用」の甲と丙の箇所に:「乙」欄には押印不要、ただし所要事項は記入)、計2通作成してください。 本委託契約書の押印欄のうち、「収集運搬処分用」とは、収集運搬会社(乙)と処分会社(丙)が同一の場合に押印する箇所です。 甲・乙・丙が、それぞれ別会社の場合に、1枚の契約書に3者の押印をして契約を結ぶことはできません。 ●法第12条第5項 |

4.排出事業者の定義

| Q14 | 元請業者より建設廃棄物処理を伴う工事を下請業者が請負いました。この場合、排出事業者はどちらになるのですか。 |

| A | 建設工事等においては、発注者から直接工事を請負った元請業者が排出事業者になります。下請業者が、排出事業者として、自社運搬、現場外での保管、処理業者への委託などは原則行えません。 |

| Q15 | 学校の倉庫などを解体し処理した場合、「事業者」(甲)は学校ですか、解体業者ですか。また、マニフェストの「交付担当者」はどちらになるのですか。 |

| A | 事業者(甲)は元請である解体業者となります。マニフェストの「交付担当者」欄には事業者(ここでは解体業者)の伝票交付担当者の所属・氏名を記入します。 |

| Q16 | 行政窓口へ建設リサイクル法の届出をした人(発注者)から解体工事を請負って、元請業者になる場合、建設廃棄物処理委託契約書の事業者(甲)は届出人ではなく元請業者になるのでしょうか。 |

| A | 「建設廃棄物処理委託契約書」における事業者(甲)は元請業者です。 ●解体の届出…建設リサイクル法 ●廃棄物処理委託契約書…廃棄物処理法 |

| Q17 | 1.当社は、住宅用建材、設備を卸売しています。設備商品、外装建材については施工込で住宅メーカー等から受注しますが、当社が「排出事業者」となり委託契約を締結することは可能ですか。 2.現場から当社事務所所在地まで廃棄物を持ち帰った後、収集運搬業者に委託することは可能ですか。 |

| A | 1.ご質問の場合、住宅メーカーが元請、御社が下請となり、排出事業者は元請である住宅メーカーとなります。委託契約は排出事業者が行うため、御社は委託契約を締結することはできません。 2.排出事業者であれば自社運搬はできますが、下請である御社は排出事業者ではありませんので、廃棄物を持ち帰ることはできません。 |

| Q18 | 元請業者より建設廃棄物処理を伴う工事を下請業者が請負った場合、下請業者は自ら廃棄物を運搬できますか。 |

| A | 建設廃棄物の処理責任は、元請業者にありますので、原則下請業者が自ら運搬することはできません。ただし、請負金額が500万円以下の維持修繕工事(新増築・解体工事を除く)又は請負代金相当額が500万円以下の瑕疵補修工事の場合で、以下の全ての条件を満たした場合は、下請業者が自ら運搬することができます。 ①特別管理廃棄物以外の廃棄物 ②1回の運搬量が1m3以下 ③排出現場と同一県又は隣接県内にある、元請業者が所有権又は使用権原を有する施設に運搬する(元請業者が委託した処理業者の施設も可) ④運搬途中で積替えのための保管を行わない ⑤工事請負契約に下請業者が自ら運搬する旨記載されている ⑥必要事項(規則第7条の2第3項及び第7条の2の2第4項)を記載した書面※及び⑤の工事請負契約の写しを携行する ※<参考資料>③参照 |

| Q19 | 排出事業者(甲)→収集運搬業者1(A社)→収集運搬業者2(B社)の積替保管施設→収集運搬業者2(B社)→処分業者(B社)という場合に、必要な契約及び記入事項について教えてください。 |

| A | 必要な契約は、1.排出事業者(甲)とA社の「収集運搬契約」、2.排出事業者(甲)とB社の「収集運搬・処分契約」です。 1.の「収集運搬契約」では〔委託業務の内容〕の「4.積替・保管施設経由の有無」を「有」にし、積替・保管施設情報を記入し、「c)運搬区間」を(排出場所から積替・保管施設)とすることにより、収集運搬会社A社の運搬先を特定することになります。 2.の「収集運搬・処分契約」では、〔委託業務の内容〕の「4.積替・保管施設経由の有無」を「有」にし、積替・保管施設情報を記入し、「c)運搬区間」を(積替・保管施設から処分施設)とし、B社の業務範囲(積替・保管及び運搬、処分)を明確にします。 ※契約書記入例 「8 ) 積替・保管施設を経由する場合の記載方法」参照 |

| Q20 | 建築と設備が別発注で、作業所全体の安全管理を建築工事の元請業者が統括的に行う場合、設備工事の産廃処理委託は建築工事の元請業者が代表して行ってよいですか? |

| A | 別発注のため、それぞれが「元請」で排出事業者となるので、別々に処理委託する必要があります。 |

5.契約内容の変更と訂正方法

| Q21 | 契約時の数量より実績が超えた場合の契約書の変更の方法を教えてください。 |

| A | 契約書に記入する数量はあくまで「予定数量」ですから、少量の増加であれば、契約書の変更は不要です。増額変更する場合、1.新たな追加分の契約を締結する、2.原契約書を変更する、のいずれかで対応します。2.の場合、原契約時の予定金額がわかるように記入してください。具体的には、予定数量・合計予定数量・合計予定金額を修正し、それぞれの脇に修正した日付及び変更後の数値を記入し、当事者が押印します。 なお、原契約書を変更する場合の印紙については、その変更事項が、契約金額、数量、単価、契約期間など、印紙税法が定める重要な事項にあたる場合は、新たな課税文書の作成とみなされ、印紙の追加が必要となりますので、詳しくは所管の税務署にお問合せください。 ●印紙税法第4条、印紙税法基本通達第38条 |

| Q22 | 従来、収集運搬業者(A社)と処分業者(B社)とそれぞれ契約していました。今般A、B両社が合併しB社名で継続しました。このような場合、B社名で「収集運搬処分用」の契約書を改めて作成する必要がありますか。 |

| A | 収集運搬と処分の会社が合併しても、委託内容が変わらない限り、新たに契約書を作成し直す必要はありません。会社合併においては債権債務について特別な条件を付さない限り、契約行為等は承継されるからです。また、合併に伴う事業者への報告は、約款第1条に従い、合併後の許可証の写しを排出事業者に提出する必要があります。 ●会社法第752条第1項、会社法第756条第1項 |

| Q23 | 収集運搬と処分の両方ができる業者2社(A社、B社)と、それぞれ収集運搬・処分の契約をしています。今後、A社が運搬してB社の処分場へ持ち込む場合、新たに収集運搬のみの契約をA社と、処分のみの契約をB社と交わさないといけないでしょうか。 |

| A | その通りです。御社とA社との収集運搬契約、御社とB社との処分契約をそれぞれ結ぶ必要があります。 |

| Q24 | 中間処理業者と契約を締結した後、その中間処理場へ搬入する収集運搬業者がA社からB社へ変更になった場合、どのような手続きをしたらよいですか。 |

| A | まず新しい収集運搬業者(B社)と新たに契約書を取り交わします。処分会社へは、新たに契約した契約書のコピーを提出し、収集運搬業者が変わった旨伝えてください。契約書上に残したいという場合は、協議事項欄に、「○年○月○日にA社からB社に契約を変更した」旨を記入してください。 |

| Q25 | 建設廃棄物処理委託契約書の委託期間を6ヵ月延長する場合、どのような手続きが必要ですか。また、契約変更にかかる収入印紙の料金はいくらになりますか。 |

| A | 委託契約の変更は、約款の第5条第3項で「協議の上、変更契約を締結する」となっています。通常は原本に契約当事者が「日付の訂正」をするという処理で結構です。 なお、原契約書を変更する場合の印紙については、その変更事項が、契約金額、数量、単価、契約期間など、印紙税法が定める重要な事項に当たる場合は、新たな課税文書の作成とみなされますので、所管の税務署にお問合せください。 |

| Q26 | 処理業者が契約当時に処分許可を持っていなかった種類の廃棄物について、契約期間中に許可を取ったため、処分委託契約に追加したい場合はどうすればよいですか。 |

| A | 以下の通り、原契約に変更を追加すれば結構です。この際、以下の点に留意してください(新たに取得した品目について再契約を結ぶことも可能です)。 1.控えとして、以前の業許可証の写しに加え、新たに取得した許可証の写しも併せて保管する。 2.変更する前の委託契約書の原本のコピーを取り、新たな委託契約書の原本と一緒に保管する。 3.委託契約書の原本に新たに取得した品目に○を追記、契約変更日を新たに書き加え、あわせて、数量その他を書き加える。 4.なお、追記した事項が、契約金額、数量、単価、契約期間など、印紙税法が定める重要な事項にあたる場合は、新たな課税文書の作成とみなされ、印紙の追加が必要となりますので、所管の税務署にお問合せください。 |

| Q27 | 「建設廃棄物処理委託変更契約書」と「建設廃棄物処理委託変更通知書(FAX用)」はどのような場合に使用するのですか。 |

| A | 「建設廃棄物処理委託変更契約書」と「建設廃棄物処理委託変更通知書(FAX用)」は、[丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)]に変更が生じた時に使用します。 運用方法が以下のように異なります。 ・「建設廃棄物処理委託変更契約書」を使用する場合: 「建設廃棄物処理委託変更契約書」に変更事項を記載後、甲、丙の両者が確認の押印をし、甲-原本、丙-写しを本契約書と共に保存する。 ・「建設廃棄物処理委託変更通知書(FAX用)」を使用する場合: 丙が変更する事項を「建設廃棄物処理委託契約変更のお知らせ(FAX用)」と「建設廃棄物処理委託変更通知書(FAX用)」に変更事項を記載・押印し、FAXで甲に送信する。甲は受領したFAXの内容確認後、必要事項を記載・押印し、丙にFAXで返信する。「お知らせ」、「通知書」は2種類をセットで使用し、甲、丙共にFAX送信済みの用紙を本契約書と共に保存する。 |

| Q28 | 「建設廃棄物処理委託変更契約書」には収入印紙の貼付が必要ですか。 |

| A | 不要です。 変更契約書は、中間処理後の最終処分場所について変更・追加するためのものであり、排出事業者と中間処理業者の契約当事者間での重要な事項の変更にあたらないため、収入印紙の貼付は必要ありません。 |

6.再委託

| Q29 | 行政より、再委託はできるだけ避けるように指導されていますが、廃棄物処理法の規定事項はどのようになっているのでしょうか。 |

| A | 廃棄物処理法により、再委託は原則禁止されており、例外的に、再委託基準に従って委託する場合及び廃棄物処理法による改善命令並びに措置命令の履行のためによる場合が認められています。 再委託基準は次のとおりです。 1.あらかじめ、排出事業者から委託を受けた者(受託者)は排出事業者に対して、再委託を受ける者(再受託者)の氏名・名称、及びその再委託が委託基準に適合していることを明らかにすること 2.あらかじめ排出事業者の書面による承諾が必要であること 3.その書面には次の事項を含まなければならないこと (1)委託した産業廃棄物の種類及び数量 (2)受託者の氏名または名称、住所及び許可番号 (3)承諾の年月日 (4)再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号 4.受託者は再受託者に対し委託契約書記入事項を記入した文書を交付すること 5.その他、委託基準に適合していること(受託者・再受託者間の書面契約が必要) 6.排出事業者は、承諾書の写しを承諾日から5年間保存しなければならないこと なお、特別管理産業廃棄物についても、別途、同趣旨の規定があります。 ●法第14条第16項、令第6条の2、令第6条の12、則第8条の4の3、則第10条の6の3、則第10条の7 |

| Q30 | 収集運搬の再委託をする場合、契約書上ではどう扱えばよいですか。また、その場合のマニフェストへの記入はどのようにすればよいですか。 |

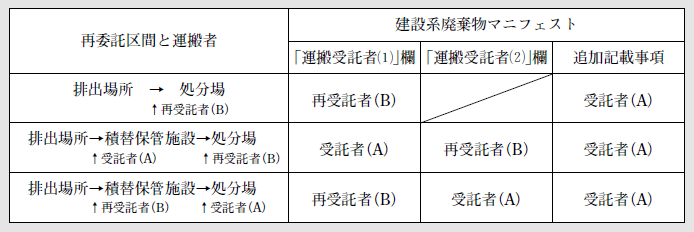

| A | 法令に基づき収集運搬の再委託をする場合は、排出事業者から書面による承諾を受けなければなりません。「建設廃棄物処理再委託承諾願・承諾書(参考様式)」を参照してください。なお、マニフェストへの記入は、下記のとおりです。 1.代車等による再委託の場合は、「運搬受託者(1)」欄に実際に運搬する者(再受託者(B))の住所、名称、電話番号を記入し、「追加記載事項」欄に再委託した者(排出事業者から直接委託を受けた者(受託者(A)))の住所、名称、電話番号を記入します。この場合には、「運搬受託者(2)」欄は斜線等で抹消する必要があります。 2.一部区間を再委託する場合は下図を参照してください。  |

| Q31 | 本書の中で、「建設廃棄物再委託承諾願」が収集運搬専用のものになっていますが、処分用のものはありますか。 |

| A | 処分用のものはありません。収集運搬の場合、状況を排出事業者が把握できることから再委託の承諾については自ら判断できますが、処分の場合は、処理能力の超過等によって再委託の承諾願いがあっても排出事業者自らが常時判断できないためです。また、適正処理の面からも処分用の再委託承諾願・承諾書は作成していません。 |

| Q32 | A県で元請(B社)から解体工事を受注したのですが、当社はA県の収集運搬の許可がありません。A県の収集運搬業者(C社)に委託する予定ですが、委託契約書の「収集運搬会社(乙)」の欄はどのように書けばいいですか。 |

| A | A県の許可がなければ、御社が廃棄物の処理を受託することはできませんし、建設廃棄物の排出事業者は元請業者ですので、下請である御社が廃棄物の処理を委託することもできません。そのため、元請(B社)が委託契約を行い、委託契約書の「事業者(甲)」の欄は元請(B社)、「収集運搬会社(乙)」の欄は受託する許可業者(C社)になります。 |

7.印紙

| Q33 | 収入印紙は誰が貼付するのですか。また、貼付していない時はどのような罰則がありますか。 |

| A | 印紙税法では2者以上の者が課税文書を共同して作成した場合、連帯して印紙税を納める義務がある旨定められていますが、その負担割合の定めはありません。契約者同士で協議をしてどちらかが貼付してください。貼付されていない時、または不足している場合は両者が罰則の対象になり、3倍(調査を受ける前に自主的に所轄税務署長に申し出た場合には1.1倍)の金額が徴収されます。 ●印紙税法第3条、印紙税法第20条、印紙税法基本通達第47条 |

| Q34 | 収入印紙の消印は誰が押すのですか。 |

| A | 契約者のどちらが押しても構いません。印紙の消印は、契約締結印が望ましいですが、文書に押した印でなくても差し支えありません。 ●印紙税法第8条2項、印紙税法施行令第5条、印紙税法基本通達第64条、第65条 |

| Q35 | 建設廃棄物処理委託契約書は収入印紙を1部にだけ貼付して、もう一方はコピーでよいそうですが、印紙税法上問題はありませんか。 |

| A | 印紙税法では、契約書の正本を複写機でコピーしただけのものであれば課税対象とはなりませんので問題ありません。ただし、写しであっても、契約当事者の双方または一方の署名または押印があるものなど、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当しますので、所管の税務署にお問合せください。 なお、建設業法など、法律で2部作成すると定められている場合は、それぞれに印紙を貼付します。建設廃棄物処理委託契約の場合、契約書を2部作成することは義務づけられておりませんので、実際に作る契約書は1部で、もう1部はコピーでかまいません。 ●印紙税法基本通達第19条 |

8.許可番号

| Q36 | 排出場所と異なる県(または政令市)への収集運搬契約を締結した場合、収集運搬会社(乙)の許可番号の欄にはどのように記載すればよいでしょうか。 |

| A | 排出場所と異なる県(または政令市)へ運搬する場合は、収集運搬業者が取得している、排出場所の都道府県等の許可番号と、処分場所のある都道府県等の許可番号をそれぞれ記載してください。許可を取得していない都道府県等へは運搬することはできません。(契約書記入例 「8 ) 積替・保管施設を経由する場合の記載方法」参照) |

| Q37 | 複数の処分業者に搬入する場合の収集運搬委託契約で、収集運搬許可番号が複数ある場合はどのように記入すればよいですか。 |

| A | 記入すべき箇所についての具体的な規定はないので、「許可番号(処分場所)」欄に許可番号の全てを「000000001/000000002/000000003…」というふうに記入するか、「許可番号(処分場所)」欄に「『必要な情報』欄参照」と記入したうえで、「必要な情報(性状及び荷姿等)」欄に記入してください。また、行政区域が異なる処分場に搬入する場合は、それぞれの行政の収集運搬業許可証の写しも添付して下さい。 ※契約書記入例 「4 ) 複数の処分会社に搬入する場合の収集運搬委託契約」参照 |

| Q38 | 当社は収集運搬業者です。許可を取得しているA県B市が「中核市」となり、積替・保管施設を有しているため、A県から外れてB市から新たな許可証が発行されました。契約書に記入する許可番号「都道府県・政令市」の欄に「中核市」と一筆入れてからB市の許可番号を記入した方がよいでしょうか。それとも一筆なしでB市の許可番号を記入すればよいですか。 |

| A | B市の許可番号を記入してください。「中核市」という記入は不要です。 |

9.許可車両

| Q39 | 収集運搬の許可車両については台数のみ記入して、車両No.の一覧表を添付しなくてもよいですか。 |

| A | 台数の記入は、法的な記入事項ではありません。また、収集・運搬車輌の一覧表も法的に要求された添付書類ではありません。ただし、運搬能力を判断するためや、収集運搬業者の車両であることを確認(承認を得ずに無断で再委託されていないことを確認)するため、必要に応じて車両一覧を添付するのは望ましいことです。 このため、本委託契約書の約款では、第1条で提出することを求めています。 |

10.その他

| Q40 | 当社は排出事業者ですが、トラック業者よりトラックをチャーター(運転手つき)又はリース(運転手無し)して、自社の管理下において運搬した場合、自社運搬となりますか。 |

| A | 社運搬とするためには、自治体で見解は異なりますが、車だけを管理下におくのではなく、運転も自社の社員が行うこと、もしくは自社の社員が同乗することにより運転手が排出事業者の管理下にあることなどが必要です。また、自社運搬の場合、収集運搬に

関する許可及び契約は不要となります。ただし、運搬の際は、産業廃棄物収集運搬である旨の車両への表示及び書面(廃棄物の種類、数量、排出場所、運搬先などを記載したもの)の備え付けが義務付けられています。 ●令第6条第1項第1号イ、第6条の5第1項第1号 |

| Q41 | JV工事の構成員が自ら廃棄物を運搬する場合、許可証、委託契約書は必要ですか。 |

| A | JV工事の場合、JV構成員すべてが排出事業者に該当します。したがって、この場合は自社運搬であり、許可も委託契約も不要です。なお、自社運搬については、Q40を参照してください。 |

Ⅱ.「委託業務の内容」について

1.廃棄物の種類など

| Q42 | 予定数量は、どういう基準で算定すればよいですか。 |

| A | 予定数量は過去の工事などから予測して概算数量を記入してください。 なお、日本建設業連合会のホームページに参考となるデータが掲載されていますので、参照してください。 ▼一般社団法人日本建設業連合会 |

| Q43 | 契約単価は税抜き、税込みどちらを記入するのですか。 |

| A | 基本的には税抜で作成してください(税込で作成する場合は、契約書にその旨を明記してください)。 |

| Q44 | いわゆる「もっぱら物(古紙・古銅等を含むくず鉄・空きビン類・古繊維)」を次の通り処理する場合の委託契約書及びマニフェストの取扱いについて教えてください。 1.もっぱら再生業者に費用を払って引き取ってもらう場合 2.売却する場合 |

| A | 1.もっぱら物をもっぱら再生業者に費用を払って引き取ってもらう場合、本委託契約書及びマニフェストは不要です。ただし、委託基準に基づいた覚書等の契約書は必要です。 2.排出事業者が排出時点において売却する場合は、廃棄物にあたらないため、廃棄物処理委託契約を結ぶ必要はありません。なお、もっぱら物には、マニフェストは不要ですが、適正処理を担保するために、リサイクル伝票、トラックスケール等によって記録を残すことが望ましいです。 <解説> 古紙・古銅等を含むくず鉄・空きビン類・古繊維の4品目は、廃棄物処理法では「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」と定義されており、「もっぱら物」と呼ばれています。これらの副産物をもっぱら再生業者が回収する場合、リサイクルのための収集であることが明白であるため、廃棄物処理業の許可及びマニフェスト交付などは不要とされています。 しかし、近年、金属・非鉄系金属の価格が高騰しているため、無許可業者が介入することもありますので、くず鉄に関しては、都道府県によっては鉄くず商、非鉄金属くず商の許可が必要とされます。また、同じ品目であっても処理業者に委託する場合は、廃棄物としての処理委託に該当し、委託基準、処理基準を遵守する必要があります。 |

| Q45 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」で、コンクリートで無筋/有筋の場合の記入の仕方を教えてください。 |

| A | コンクリートに関しては、無筋/有筋にかかわらず「コンクリートがら」の欄に記入してください。無筋/有筋で処分費が異なる場合には、「その他」の欄を利用し、処分費を記入してください。 |

| Q46 | 「廃蛍光管」を収集運搬する際、「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」のどこに記入したらよいでしょうか。 |

| A | 「廃蛍光管」は、2017年(平成29年)の廃棄物処理法施行令・施行規則の改正により水銀使用製品産業廃棄物として処理することが義務付けられました。これに伴い、本委託契約書も改訂を行い、[委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」に水銀使用製品産業廃棄物の欄を設けましたので、そちらに記入してください(契約書記入例 「7 ) 水銀使用製品産業廃棄物の処理委託契約」参照)。 |

| Q47 | 1.堤防・空き地の除草作業を請け負ったのですが、除草した「草」は産業廃棄物に該当しますか。 2.基礎工事の際に掘り出した剪定木は産業廃棄物ですか。 |

| A | 1.管理のために行う除草により発生する草類は、「一般廃棄物」として処理してください。 2.建設工事に伴って発生する剪定木は、産業廃棄物の「木くず」として処理してください。 なお、一般廃棄物も産業廃棄物も野外焼却は禁止されていますので、注意してください。 |

| Q48 | 工事に伴う海底清掃などで発生する貝殻などは、廃棄物の種類としては何にあたるのでしょうか。 |

| A | 一般廃棄物に該当します。処理については、自治体と協議して下さい。 |

| Q49 | 自家用発電機設備のタンク類を撤去する場合、その中に残っている軽油は元請業者が排出事業者として処分業者と委託契約できますか。 |

| A | 残存物となりますので、その処理は当該建築物の所有者等が行うことが原則となり、元請業者が処理することはできません。 |

| Q50 | 仮設で使用した再生砕石を処分する場合は、建設発生土として処分できますか。 |

| A | 再生砕石は建設発生土として処分できませんので、適正に処理するようにしてください。 |

| Q51 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の「事前協議の要否」の事前協議とは具体的にどのような協議のことでしょうか。 |

| A | 地方自治体によっては、域外から域内にある中間処理施設、再生施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入について、指導要綱などにより事前協議制を取っている自治体があります。建設廃棄物の発生場所から、事前協議制をとっているほかの自治体に搬入するときは、事前に届け出、承認、協議等が求められますので、前もって事前協議制があるかないか確認する必要があります。 所管の自治体に問合せたうえで「要・否」を記入してください。 |

| Q52 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の「処理能力」欄の記入内容は、どのように確認するのですか。 |

| A | 「処理能力」欄の記入内容は、処分業者が責任を持って適正に処理することが十分可能であることを排出事業者に明らかにするためのものです。排出事業者は、処理業の許可証の写しと、この記入内容を照合してください。なお、適宜、過剰保管等の不適正な受入れがなされていないか等、処理施設を現地確認しておくことも必要です。 |

| Q53 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の「必要な情報(性状及び荷姿等)」欄に記入すべき事項は何ですか。 |

| A | 適正な処理のために必要な情報は、以下のとおりです。 1.当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項。 2.通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項。 3.他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項。 4.その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項。 例えば、廃棄物の有害性、危険性、毒性、その他取扱い上の注意を要する事項等。 |

| Q54 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の表の下にある注釈の内容を具体的に説明してください。 |

| A | 処分業の許可は、同一の処理設備において種類別(単品)で許可を得る場合(例えば木くずだけ専門に処理する場合)と品目を数種類まとめて許可を得る場合があります。単品で許可を得ているものについては、該当する「廃棄物の種類」の処理能力欄に能力を記入すればよいのですが、数種類の廃棄物を同じ処理設備で、且つ、同じ処理方法で許可を得ているような場合、該当する品目ごとに処理能力を記入すると、許可された以上の処理能力が記入されることになり、誤解を招く恐れがあります。したがって、例えば、破砕設備1台で2種類(金属くずとがれき類)の許可がある場合は、金属くずの欄に処理能力を記入すれば、がれき類の欄には処理能力を重複して記入する必要はないということです。 |

| Q55 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」欄についてですが、建設汚泥を「移動式・排出現場内処理」の許可証で現場内処理を受託し、中間処理後は現場内で再利用する予定です。この場合の「施設の名称・所在地」は、どこを記入すればよいでしょうか。再生処理施設所在地=再生処理現場住所ですか、それとも施設の駐機場ですか。ちなみに、許可申請の「施設設置場所」は「処理機械の駐機場」を記入して許可証が交付されています。 |

| A | 駐機場の住所を記入し、本委託契約書の[丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)]の「Ⅰ.丙での再生品目」の欄に現場住所を記入してください。 |

| Q56 | [委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の「処分会社の許可内容」で「施設の名称・所在地」を記入する時、重量を量る場所と焼却の場所が異なる場合、どちらを記入すればよいですか。 |

| A | 許可証に記入されている処分する場所を記入してください。 |

| Q57 | 当社は破砕、選別の業許可を取得した中間処理施設です。契約する時に、処理の方法として破砕、選別両方を処理契約し、処分場内に搬入された時に破砕か選別かを状態をみて判断します。その場合の契約方法やマニフェストはどうすればよいですか。 |

| A | 契約書については、[委託業務の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の「処分方法」の欄に「選別」と追記し、破砕・選別に○をつけ、マニフェストについては、運搬先の事業場の処分方法の欄に「選別」と追記し、破砕・選別に○をつけてください。 |

2.積替・保管など

| Q58 | [委託業務の内容]の「4.積替・保管施設経由の有無」の意味を教えてください。 |

| A | 「4.積替・保管施設経由の有無」とは、排出場所から処分施設まで運搬する間に、積替・保管施設を経由するかどうかです。例えば、 1.排出場所から少量の廃棄物が発生する場合に、その都度処分施設に運ばず、一度積替・保管施設に集めてから一定量溜まった段階で、処分施設に運搬する場合 2.排出場所から積替・保管施設までを収集運搬業者(A社)、積替・保管施設から処分施設までを収集運搬業者(B社)など、区間ごとに収集運搬業者が違う場合 などがあります。上記のような過程を踏む場合は、「4.積替・保管施設経由の有無」の該当欄の「有」に○をつけます。排出場所から処分施設まで直接廃棄物を運搬する場合は、「無」に○をつけ、a~eの記入は不要です。 |

| Q59 | 積替・保管施設とはどういうものを指しますか? |

| A | 積替・保管施設とは、収集運搬業者が廃棄物処理法上の許可を取得する上で、事業の範囲の事業区分において、積替・保管施設を含む許可を取得している施設であり、保管基準を満たしているものです。 |

| Q60 | 現場で仮置き、または元請業者の敷地に仮置きする場合、保管基準などはありますか。 |

| A | 現場内または元請業者の敷地に仮置きする場合であっても、以下の保管基準に従うことが必要です。 なお、元請業者(排出事業者)が現場外(元請業者が管理する敷地)で保管する場合、保管場所が300m2以上(自治体により厳しくなる例有)であれば、事前に届出が必要となりますので、注意してください。 1.保管施設により保管すること。 2.飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策をとること。 3.汚水が生ずる恐れがある場合には、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝等を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。 4.悪臭が発生しないようにすること。 5.保管施設には、ねずみが生息したり、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 6.周囲に囲いを設けること。なお、廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものとすること。 7.廃棄物の保管の場所である旨、その他廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板を設けること。掲示板は縦及び横それぞれ60cm以上とし、保管の場所の責任者の氏名または名称及び連絡先、廃棄物の種類、積み上げることができる高さ等を記入すること。 8.屋外で容器に入れずに保管する場合、廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下、廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cm以下、2m以上内側は勾配50%以下とすること。 ●法第12条第3項、則第8条の2、則第8条の2の2~第8条2の7 *注:自治体によっては、保管日数に制限を付加する場合があるので留意すること。 |

| Q61 | 現場外で廃棄物を保管する場合、排出事業者が自ら収集運搬してもよいのですか。収集運搬業者へ運搬を委託しなければならないのでしょうか。 |

| A | 排出事業者が自ら保管施設へ運搬する場合は、自社運搬となるので収集運搬の委託契約は必要ありません。なお、保管場所は、排出事業者の所有か、または、排出事業者が自ら借地等する必要があります。さらに自社運搬の場合でも、車輌の表示と書面の備え付けが必要です。なお、自社運搬については、Q40を参照してください。 ●令第6条第1項第1号イ及び第6号の5第1項第1号、則第8条の1 |

| Q62 | 積替・保管施設において、有価物の拾集を行った場合の取扱いはどうするのですか。 |

| A | 当契約書に明記する必要はありませんが、マニフェストの「有価物拾集欄」の「有」に○をつけ、実績数量を記入してください。 |

| Q63 | [委託業務の内容]の4に、「d)安定型産業廃棄物であるときは、積替又は保管場所において他の廃棄物と混合することの許否」とありますが、他の廃棄物と混合するとはどういうことをいうのですか。 |

| A | 積替または保管場所において、他の排出事業者の廃棄物と混合することをいいます。作業所で分別した安定型産業廃棄物は、そのまま安定型最終処分場で埋立処分することもできます(大きさなどの制約はあります)。この場合、積替・保管施設等で安定型産廃以外のものが混入しないようにすることが必要になります。排出事業者は、積替・保管施設で「他の排出事業者」の廃棄物と混合した場合に、安定型産廃以外のものが混入するおそれがあるか否かを判断し、混入のおそれがある場合には「否」、混入のおそれがないと判断した場合は、「許」に○をつけてください。 |

| Q64 | [委託業務の内容]の4の「e)安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合、積替又は保管場所において、手選別を行うことの許否」とありますが、具体的にどういうことを指すのですか。 |

| A | 本来、安定型埋立処分場で処分する場合には、安定型廃棄物のみを現場で分別して搬出しなければなりません。しかし、安定型廃棄物以外のものを混入させた混合廃棄物を「積替保管」経由で埋立処分することもあります。その場合、「積替保管」場所で手選別した後のものを安定埋立処分場に処分することを許可するということは、排出事業者が、積替保管後安定型埋立処分する廃棄物に責任を持つということを意味します。 |

3.石綿について

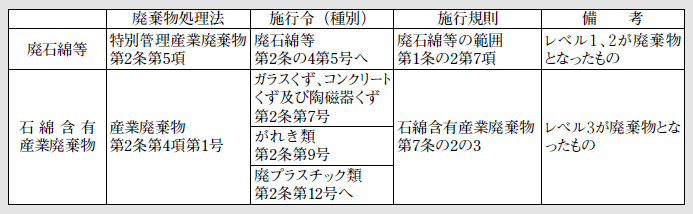

| Q65 | 石綿を含有する建材を排出する場合の区分を教えて下さい。 |

| A | 廃棄物処理法体系上の区分 *廃石綿等の埋立処分を行う場合は、固型化、薬剤による安定化等の措置を講じた上で耐水性の材料で二重こん包することを義務付けられています。 *廃棄物処理法上は石綿含有産業廃棄物という品目はありません、例えば石綿含有率が0.1%を超えるスレート板は、産業廃棄物の品目としては、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、またはがれき類で石綿含有産業廃棄物としての規制を受けるものです。 *石綿の種類、含有建材については国交省ホームページにあるデータべ-ス等を参照して下さい。 ☆国交省「石綿(アスベスト)含有建材データベース |

| Q66 | 石綿含有産業廃棄物の中間処理業者での処理は可能ですか? |

| A | 中間処理施設での破砕・選別・圧縮・焼却は禁止されていますが、許可施設での溶融処分又は認定無害化施設での処分は可能です。 しかしながら、現状は許可施設・認定施設での処理よりも最終処分場への直送による埋立て処分が一般的です。 なお、最終処分場への運搬途中で積替・保管する場合は、石綿含有産業廃棄物に関わる積替・保管の許可が必要です。 |

| Q67 | 石綿含有産業廃棄物の場合の記載事項等の留意点を教えて下さい。 |

| A | 石綿含有産業廃棄物であることを明示する必要があります。また、「他のものと混合させない」「袋詰めする」等の取扱い上の留意事項がある場合は、「必要な情報」欄に記載してください。 |

Ⅲ.「丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)」欄について

1.再生品目

| Q68 | Ⅰ~Ⅳ欄とも、該当欄に「別紙のとおり」と記入した上で、予め当該事項を記入した用紙を添付する形態をとってもよいですか。 |

| A | 別紙に記載したものを添付することも問題ありませんが、契約書としての一体性が保たれる運用をするよう留意してください。 |

| Q69 | 「Ⅰ.丙での再生品目」欄で、再生品目の売却先等の欄は必ず記入しなければいけませんか。契約時に売却先が不明の場合はどうすればよいのですか。 |

| A | 基本的には、売却先は特定されると思われるので記入してください。契約時に売却先が不明の場合は、売却予定と記入してください。本欄は廃棄物が中間処理後、有価物として売却される物を記入する欄です。ただし、再生砕石などを工事現場に売却する場合にはその旨(工事現場に売却予定など)を記入すればよいでしょう。なお、処分先の施設名を記入させる理由は最終処分先を明確にすることが目的ですが、本欄(丙での再生品目)の場合は、丙の施設が最終処分場所になることを示しています。 |

| Q70 | 建設汚泥は中間処理後に再生利用される場合もあります。その場合の記入方法を教えてください。 |

| A | 建設汚泥の場合も中間処理で改質して売却される場合は、「Ⅰ.丙での再生品目」欄に「改良土」、「流動化処理土」等と記入してください。 |

| Q71 | 「Ⅱ.丙からの再生(委託)先」、「Ⅲ.丙からの最終処分(委託)先」とはどういう意味ですか。 |

| A | 「再生先」「最終処分先」とは、自社の他施設でそれぞれ再生、処分を行う場合をいい、「再生委託先」「最終処分委託先」とは、他社施設に再生、最終処分を委託する場合をいいます。 |

| Q72 | 当社はコンクリートがらの中間処理・再資源化施設です。契約書における「再生」の意味について、さらに「中間処理」「最終処分」との関係を教えてください。 |

| A | がれき類を破砕し、再生砕石という製品を作る行為は「再生」に相当しますが、業許可上は「中間処理」であることに変わりはありません。契約書の記載事項として「最終処分(埋立処分、再生等)を行った場所」を明記する必要がありますが、貴社の場合は、貴社施設の名称・所在地を記入してください。これは、排出事業者に廃棄物の終着点までの責任を持たせるための措置で、排出事業者は、「最終処分(埋立処分、再生等)を行った場所」の記載を確認することで最終処分(再生を含む)を確認したことになります。 ●令第6条の2 |

| Q73 | 中間処理業者で「紙くず」の焼却の許可を持っている業者が、ダンボールを「Ⅰ.丙での再生品目」欄に記入した場合、違法となりますか。 |

| A | 許可品目によっては違法となる場合がありますので、所管の自治体に直接お問合せください。 |

2.最終処分

| Q74 | コンクリートがらの再生施設において残渣物が発生する場合、最終処分先を明記しなければならないのですか。 |

| A | コンクリートがらの再生施設では、そのほとんどが再生されており、残渣物(付着物)は処分業者の自己物となりますので、最終処分先は記入不要です。 |

| Q75 | 直接、最終処分場や再生施設に委託する場合、最終処分場の名称・所在地はどの欄に記入するのですか。 |

| A | 直接、最終処分場に委託する場合は、[業務委託の内容]の「5.廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社(丙)の許可内容」の表中「施設の名称・所在地」欄に記入してください。[丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)]への記入は不要です(契約書記入例 「3 ) 最終処分施設に処理委託する場合①最終処分施設へ直送する場合」参照)。また、委託する処分会社が再生施設の場合は[丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)]へ記入してください(契約書記入例 「1 ) 中間処理施設に処理委託する場合−再生(再資源化)施設に委託する場合−」参照)。 |

| Q76 | 最終処分場の処理能力は、「埋立て許可数量」、「残容量」のどちらを記入するのですか。 |

| A | 最終処分場の処理能力は、許可証に記載されている等、客観的に認められている数量を記入してください(処分業者の見立てによる残容量○○m3といったものを記入しない)。したがって、「埋立て許可数量」を記入することが一般的になると思います。中には許可更新時に「残容量○○m3」に記入する自治体もあります。このときはこの数字を記入してください。 |

Ⅳ.「収集運搬会社一覧表」について

1.記入方法

| Q77 | 複数の収集運搬会社が、それぞれ木くず、金属くず、廃プラを同一の処分会社に運搬する場合、収集運搬会社一覧表の「許可内容」の「品目(種類)」欄にはどのように記入すればよいのですか。 |

| A | 収集運搬会社一覧表は、便宜上設けたもので、法定記載事項ではありません。そのため、品目欄には代表的な品目のみの記入で結構です。 なお、本一覧表は複数の収集運搬会社が運搬する場合の処分委託契約で使用するものです。ただし、収集運搬契約についてはそれぞれの会社と締結する必要があります(契約書記入例 「5 ) 複数の収集運搬会社が運搬する場合の処分委託契約」参照)。 |

| Q78 | 「許可番号」欄に「(排出場所)」、「(処分場所)」とありますが、どのように記入するのですか。 |

| A | 「排出場所」とは、廃棄物を搬出する作業所の所在地(都道府県・地方自治法の指定都市、中核市等)をいい、その都道府県等から受けている許可番号を記入してください。「処分場所」とは、廃棄物を処分する施設の所在地(都道府県・地方自治法の指定都市、中核市等)をいい、その都道府県等から受けている許可番号を記入してください。 ●令第6条の2第4項、令第27条 |

Ⅴ.その他

1.法規制他

| Q79 | 産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられておりますが、その内容を教えてください。 |

| A | 産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けは、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にするため義務づけられています。 具体的には、産業廃棄物を収集運搬する際、その運搬車の両側面に、産業廃棄物を収集運搬している旨など表示するとともに、運搬車にはマニフェストや収集運搬業務に関する許可書の写し(及び電子マニフェスト運用の場合、電子マニフェスト加入証等)を常時備え付ける必要があります。 ●令第6条第1項第1号イ及び第6号の5第1項第1号 ※<参考資料>④参照 |

| Q80 | 掘り出した廃棄物の処分費について発注者に負担を申し出たところ、処分にかける予算がないから、元の横に埋めるように指示されました。当社が廃棄物の処分費を負担しなければならないのでしょうか。 |

| A | 元あった場所の横に埋めるという行為は廃棄物処理法の不法投棄にあたり、違法です。廃棄物を掘り出した時点で、発注者に連絡をし、処理及び処理費用について協議してください。 |

| Q81 | 建設廃棄物処理委託契約書をパソコン(ワード・エクセル)で記入したいと考えています。契約書の様式はインターネットなどを通して取得できますか。 |

| A | 契約書のデータは提供しておりません。処理委託契約書の書式は法律で特に定められていませんので、委託基準を満たす書式を自社で独自に作成するなどで対応してください。 |

| Q82 | 現場へチップ加工機械を持ち込んだ場合(リース契約の場合または下請業者持ち込みの場合)には、どのように取り扱えばよいのですか。 |

| A | 木くずまたはがれき類の破砕施設で、処理能力5t/日以上のものは廃棄物処理法上の施設設置許可が必要となります。「ただし、当分の間、移動式の木くず等の破砕施設を設置しようとするもの(事業者に限る)は、許可を受けることを要しない」とされています。このため、元請業者(排出事業者)が、移動式破砕機械のリース契約を行い、またオペレータも直接雇用を行えば、許可は不要となります。 機械を持ち込んだ下請業者が、木くずを処理するときは、現場内であっても廃棄物の処理委託となります。この場合、下請業者に廃棄物処理業の許可が必要となりますし、定置式の破砕施設で5t/日以上の能力であれば、施設設置許可も必要となります。したがって、元請業者(排出事業者)は下請業者との間で処理委託契約の締結を行うとともにマニフェストの交付も必要となります。 |

| Q83 | 委託基準違反の罰則はどうなっていますか。 |

| A | 委託する廃棄物の許可を有しない収集運搬業者・処分業者に処理を委託した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)が適用されます。 その他の委託基準違反(契約書を作成せず、廃棄物を処理した場合など)は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または併科)が適用されます。 ●法第25条、第26条 |

| Q84 | 発注先官庁が、指定地での集積処分を指示する場合には、どのように取り扱えばよいのですか。 |

| A | 発注先官庁の指示に従ってください。ただし、廃棄物処理法の処理基準などに違反する行為は認められませんので注意してください。 |

| Q85 | 本委託契約書の約款の、(委託業務の管理)第4条第3項で、「業務終了報告書を甲に提出」となっていますが、どのような報告書を指し、また業務終了はどの時点を指しているのですか。 |

| A | 業務終了は、収集運搬においては、運搬終了の時点(処理施設等最終運搬先に搬入した時点)、処分においては全ての最終処分が終了した時点を指します。 請求書に添付されてくる月次集計表を業務終了報告とみなすことも可能ですが、一般的にはマニフェストで代用しています。 |

※このQ&Aにある法令の略称は以下の通りです

法…廃棄物の処理及び清掃に関する法律

令…廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

則…廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則