はじめに

皆さんは『健康経営』という言葉をご存じでしょうか。近年、経営や労務管理等の分野にてこの言葉が取りざたされることも多いため、内容は深くまでは知らないが、言葉としては聞いたことがある、概要は知っているという方も多いかもしれません。

健康経営という考え方・経営手法は、業界を問わず示唆に富むものではありますが、私は建設業界こそ、それを学び、取り組む重要性が非常に高いのではないかと思っています。そこで本稿では、その理由や、取り組む場合の留意点等について触れていきたいと思います。

健康経営の概要と広がりをみせる背景

健康経営とは「経営管理」と「健康管理」を統合的に捉え、従来は従業員の健康はあくまでも個人のものと、比較的経営から分断されていた考え方を転換し、従業員の健康増進を戦略的に実施することによって、プラスの収益を実現しようとする積極的な経営手法です。

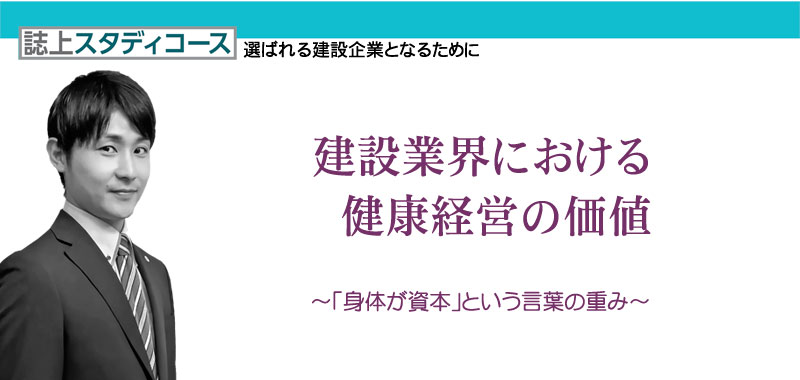

日本で健康経営推進の口火を切ったのは、2013年6月に政府が閣議決定した「日本再興戦略」とされ、まだ10年強と歴史はそう長くありません。その後の関連する主要な取り組みとしては、上場企業の中から健康経営に優れた企業を選定し紹介する「健康経営銘柄」の制度や、優良な健康経営を実践している企業を認定し見える化する「健康経営優良法人認定制度」などがあり、建設業界でも数多くの企業がこれらに該当しています。

従業員が健康である方が仕事のパフォーマンスも上がり、また休職や離職といったリスクも低いため、企業にとってもメリットがあることはあらためて考えれば当たり前のように思えます。実際、健康経営という言葉が使われていなかったとしても、それと同義といえるような取り組みはこれまでにも多くありました。それが近年で大きく広がりをみせたのは、やはり本コラムの共通テーマでもある、少子高齢化等の要素により、「選ばれる企業となる」ことの重要性が増していることも大きな理由でしょう。限られた人員を最大限に活用することの重要性が高まる局面においては、従業員の心身の健康が重要な要素となるからです。

|

建設業界との親和性

|

ここまで触れたような、健康経営が広がりをみせる状況にある中で、建設業界でこそ、健康経営が非常に重要な要素となるのではないかと私が考えるようになったきっかけには、私の個人的な体験があります。

数年前、私は手術のために4日間ほどの短期入院をしたのですが、身体への負担も軽微であったため、仕事に関する資料作成やメール・電話による相談対応などは入院中も多少行っていました。その時にふと病室のベッドで考えたのが、「自分の仕事(社労士業)は、今後もこういった状況があったとしても、ある程度は遂行することができそうで、お客様に迷惑をかけることも少なくて済むかもしれないから良いな……」ということです。

続けて考えたのは、自身の顧客企業である建設業は、自身とは全く事情が違うのではないかということです。一言に建設業界といってもその業務内容は様々ですが、圧倒的に多数を占めるのは技能者(職人)や現場代理人等といった、いわゆる現場に出る方々であり、そういった職種は、体調不良等になった場合の業務遂行の制約が非常に大きいことは明らかです。

つまり体調不良による仕事のパフォーマンスの減少度と、そしてそれにより生じる企業の生産性等の低下リスクの度合いは、業種・職種によって大きく異なるのです。これは業界・職種の優劣などではなく性質の差であり、そしてその差の解消は、企業努力(例えばテレワーク導入など)では限界がある領域です。限界があることは、言い換えれば業界としての宿命、つまり課題であると捉えるべきなのです。見方を変えれば建設業界では、健康経営のもつ効果やメリットもまた相対的に大きく、従業員の身体という資本に投資することに一定のリターンが見込めるので、取り組むことの価値が大きいといえるのです。

健康経営の取り組みをどう始めていくか

|

まず健康経営の取り組み目標の軸になるのは、「体の休息」と「心の安定」です。人間の体と心はつながっており、どちらかが不調になるともう一方も不調になることも多いため、心身両面への健康アプローチが欠かせないことは必ず基本に据えましょう。

続いて、企業としての具体的な取り組みの検討方法について。これは、他社事例を参考にするのが進めやすい方法です。健康経営の取り組みもそれなりに浸透しつつあるため、「建設業・健康経営・事例」などでネット検索すれば、容易にそれらを参考にすることができる時代となっているからです。それ以外の方法として、求める成果から出発するのも一手です。例えば離職率低下、採用力アップ、生産性アップ、ミスや事故(ヒヤリハット含む)の減少、ハラスメント事案の減少、病欠や休職者減などが挙げられますが、もっと数字化できない感覚的なもの、例えば「笑顔が多い明るい職場にしたい」、「コミュニケーションが活発な職場にしたい」といったものでも良いでしょう。経営者自身や従業員がどのような職場・就業環境を望んでいるのか、目指したいのかというところから出発して、そのために何をすれば効果的かという発想です。よって従業員の方々に、そういった趣旨に基づいた面談やアンケートを実施してみるのも良いでしょう。

健康経営の取り組みをどう浸透させるか

健康経営において重要なキーワードは「継続性」と「当事者意識」です。健康は一日にしてならずですから、会社・従業員いずれの取り組みも、習慣や定番と呼べるようなものにしなければ、高い効果は期待できません。例えば取り組み事例の一つとして、何かしらの健康習慣や目標を個々に設定してもらうというものがありますが、より重要なのはその設定を促す部分ではなく、それが継続されているかの振り返りを会社が一緒に行ったり、促すような仕組みづくりがセットで行われていることにあります。

・健康志向の行動や結果に手当(給与)を支給、または表彰

・健康習慣の設定と面談の実施

・ハラスメント対策強化

・ヒヤリハット報告・対策の徹底

・長時間労働の抑制

・健康志向の食事メニュー提供・費用補助

・移動車の居住性アップ(負担減)

・現場での休憩環境の向上

・禁煙・受動喫煙対策の強化

・人間ドック関連費用の補助

・保健師や管理栄養士等への相談機会の提供

・健康に関する講習・講話の実施

・トレーニング機器の設置

・社内イベントの実施(コミュニケーションの活性化)

・健診後の再検査・精密検査対象者への受診勧奨

・フィットネス施設利用料などの費用補助

・再検査等のための休暇制度の導入

ただ従業員の生活は職場以外での時間の方が長いわけですから、結局は当人の意識が変わらなければ、どれだけ手厚いサポートがあっても効果は薄いでしょう。効果を発揮させるためには、従業員自身にその重要性やメリットを理解してもらわなければなりません。そのためのやり方は色々とあるのでしょうが、私は先に述べたような建設業界で働く者における健康の価値を、経営者、管理職、従業員があらためてみんなで共有するような場がもっとあるべきではないかと感じています。

タイミングは個人面談、朝礼・終礼、安全大会、社内講習、その他社内でのちょっとした集まりの場など、どんな場でも構いませんが、可能であればそこには次の二つの要素を取り入れると良いでしょう。一つ目は、時にはこういった場を従業員の家族も参加できるようなものとすることです。衣食住をともにしている家族の協力や関心があると、従業員当人の健康への意識が高まりやすく、また協力を受けることで取り組みも継続しやすい傾向があるからです。二つ目は、「体調管理も仕事の一部」という要素を意識共有の対話の中に入れることです。会社と従業員は雇用契約という契約を結んでいるのであり、それにより会社は給与を支払うことを中心に様々な義務を負う、一方で従業員も「労働力を提供する」義務を負いますが、従業員のこの義務は健康が一定以上損なわれれば果たせなくなりますので、健康維持は仕事の一部であるともいえるのです。この点を上手く伝えることで、それは単なる健康サポートやセミナーではなく健康経営となり、労使双方に良い効果を生むものとなるのです。

おわりに

健康経営の取り組みはいつ開始しても良いものですが、早いに越したことはありません。なぜならそれは先ほども述べました通り、健康は一日にしてならずだからです。

健康経営には他の社内取り組みやプロジェクトのようなゴールは通常ありませんが、一つの目標としては、「従業員の行動や生活に変容を与えること」にあると言えるでしょう。そしてその変容はいずれ、その方々が所属する企業そのものの変化・進化へとつながるはずです。「身体が資本」という言葉が業界でもつ重みを、あらためて考えてみてはいかがでしょうか。

イラスト:ヒガシヨーコ |