『東建月報』で今年4月から、「時代が変わる――建設業の未来」と題した巻頭企画をスタートさせたのは、今年2025年が建設産業のミライを左右する取り組みと動きの正念場の年だからです。建設産業は行政とも連携して「働き方改革」への取り組みを進める一方、国が基準を作成する「標準労務費」作成作業も加速させています。また今年3月から前倒しで適用が始まった「2025年公共工事設計労務単価」は13年連続の上昇となりました。

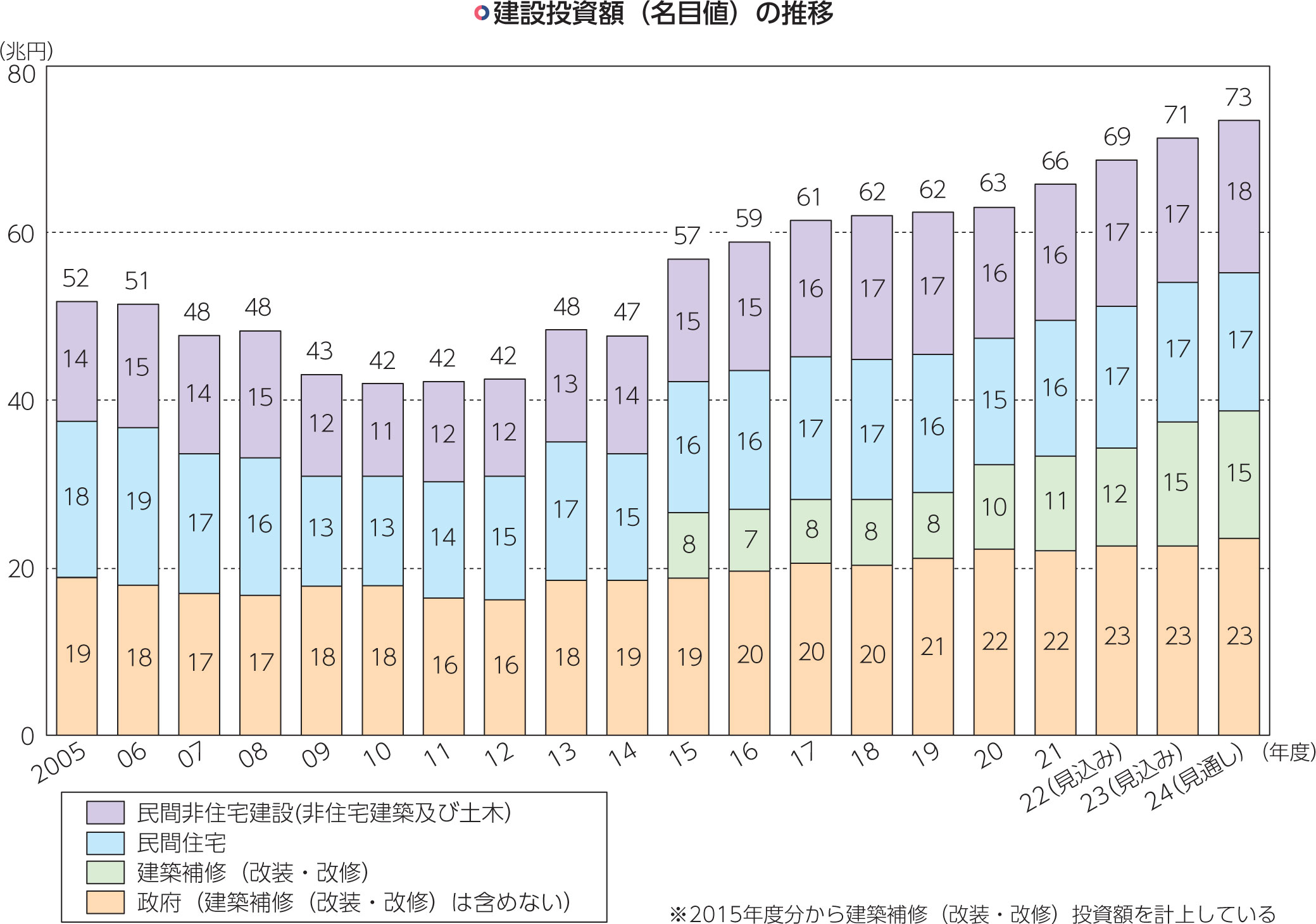

建設産業の景気指標の一つ、「建設投資額」も「2024年度建設投資見通し」によれば前年度比2.7%増の73兆200億円で投資額規模は順調に拡大しつつあります(図参照)。また中小規模の元請けが受注の大きな柱にしている公共工事も、主要前払金3保証事業会社の2024年度統計で年度請負額は前年度比3.2%増でした。しかし国が週休2日の後押しをし、賃上げ原資につながる設計労務単価をアップしたほか、建設投資額が順調に拡大しても、中小元請け経営者の顔色は冴えません。7月号ではこの理由を探ります。

|

行政との意見交換や提案実現の重要性はますます高まっている(東京都財務局との意見交換会) |

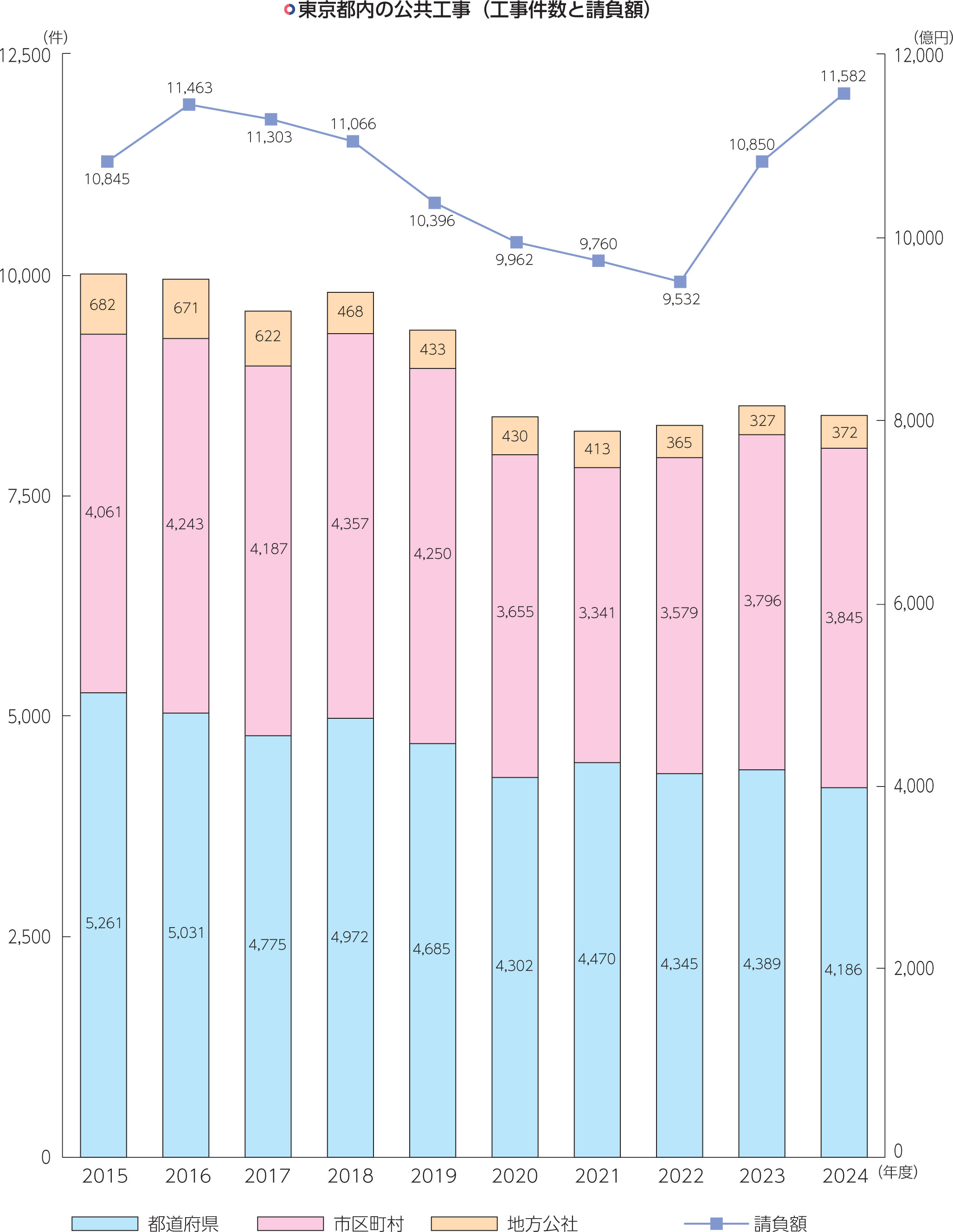

物価変動の影響を受けず額面通りの数字を表す2024年度建設投資(名目値)は、73兆200億円。2020年度から毎年約2兆円ずつ増加している形です。また東京都内に拠点を置く中小規模の元請けが公共工事受注の主戦場としている「東京都」、「市区町村」、「地方公社」の3区分で年間の工事件数と請負額をまとめたものが「東京都内の公共工事(工事件数と請負額)」です。ここに理由の一つがあります。

2024年度の「東京都」、「市区町村」、「地方公社」の発注件数は前年度比1.3%減の8403件、一方で請負額は同6.7%増の1兆1582億円となりました。件数は減少したにもかかわらず請負額は732億円増加した点は2つのことを指し示しています。1つ目は、資機材高騰や働き方改革の取り組み支援を視野に入れた積算や工期の見直しがコストアップの形で広がり始めたと考えられることです。2つ目は、発注件数の減少は結果として、競争激化に拍車をかけ中小元請けの経営環境の厳しさがさらに増したことです。

この2点は、10年スパンで見るとさらに鮮明です。東京都内の3つの発注者の発注件数は15年度と24年度を比較すると24年度は16.0%の減少ですが、同様比較で請負金額は6.8%増加しました。ただ最も大きな理由は別にあります。これは民間建築工事を主戦場にする中小元請け経営者にも通じる課題であり問題です。

|

出典:令和6年度(2024年度)建設投資見通し概要 国土交通省 |

|

『3保証事業会社統計』をもとに作成 |

|

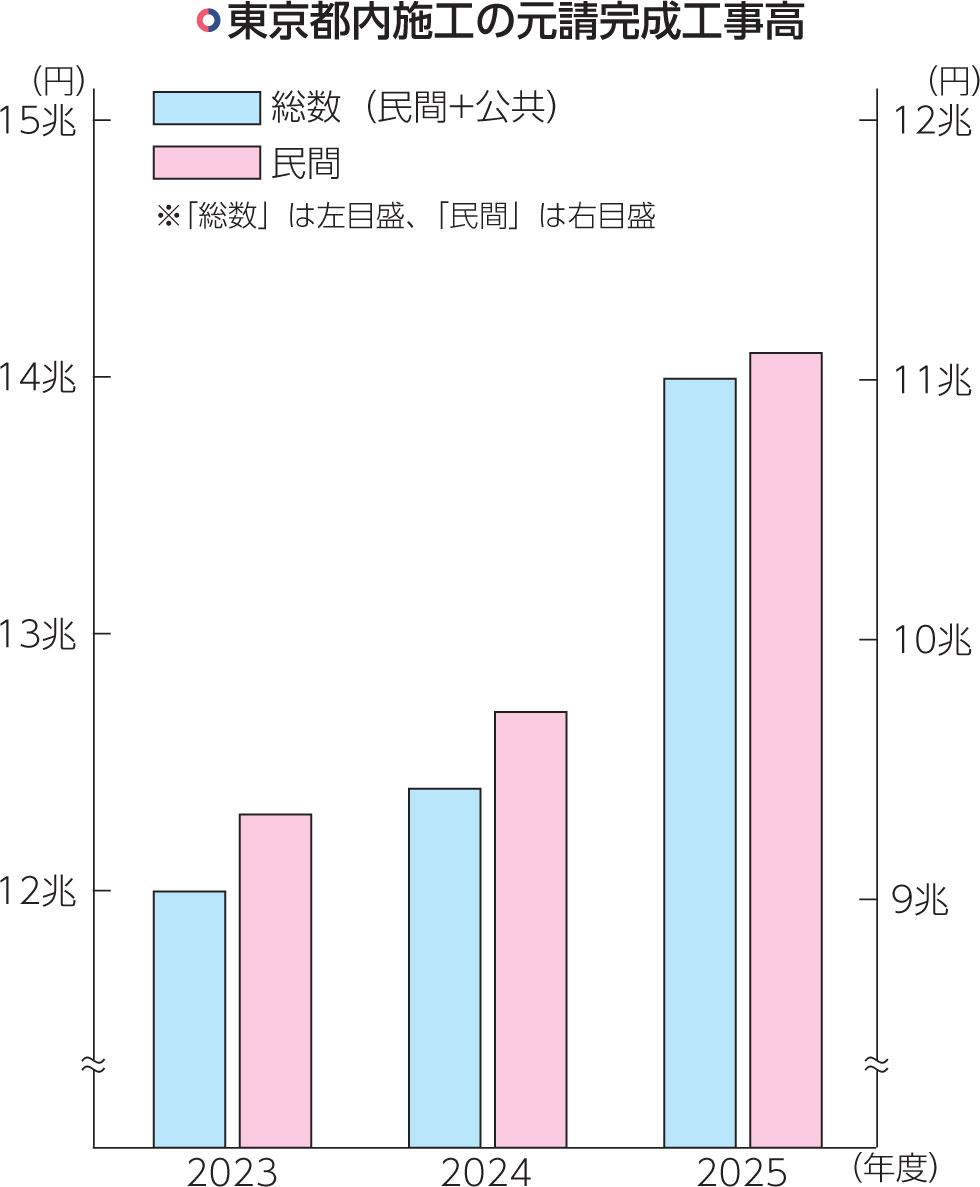

『建設工事施工統計調査報告(令和5年度実績)』をもとに作成 |

東京都内の民間工事は旺盛な需要が続いているのは、右図からもうかがえます。ただ都内企業だけではありませんが、建設工事施工統計調査報告の「2023年度建設業専業 資本金階層別―完成工事原価」では労務費の急激なコストアップに直面したことが浮き彫りになっています。資本金200万未満企業の労務費は前年度比20.9% 増、500万未満は11.9%、1000万未満は12.9%とそれぞれ増加しました。増加率はこの3つの階層だけが突出しています。複数の中小元請けは、「専門工事業の主張が強く、言われるがまま受け入れざるを得ない」と口を揃えます。中小規模ゆえの元請けと下請けの関係変化により、最大の課題であり問題でもある「担い手確保」に次ぐ関心事として、サプライチェーン(供給網)を課題に挙げる中小元請け経営者は多そうです。

少子化と学歴

出生数70万人割れの衝撃

2024年の1年間で日本人の出生数が70万人を下回ったことが大きな話題となっています。人口減少・少子化が予測を上回るスピードで進行していることで、対策が後手に回りかねないからです。国立社会保障・人口問題研究所の予測では、出生数が68万人台になるのは2039年と推計していて、予測よりも15年早いペースで進行していることが明らかになっています。建設産業の担い手は大きく分けて「技術者」と「技能労働者」がいます。若者の技能労働者は高卒が大きな経路です。高卒技能労働者と少子化の関係は何を示しているのでしょうか。

紐解く前にもう一つ、高等教育機関への進学率というファクター(要因)も必要です。高卒者の大学・短大への進学率は普通科、専門学科ともに上昇傾向にあります。18年後、高卒者は今より3割減少し、さらに高い進学率から高卒人材確保の道筋は相当狭まっていると言えます。仮に技術者を中小元請けが様々な努力で確保し続けたとしても、建設生産に携わる専門工事業の職人が確保できないという、建設産業のサプライチェーンの問題が今後さらに深刻な形で浮き彫りになるかもしれません。10年以上前倒しとなった出生数70万人割れは、建設産業にとって対岸の火事ではありません。

|

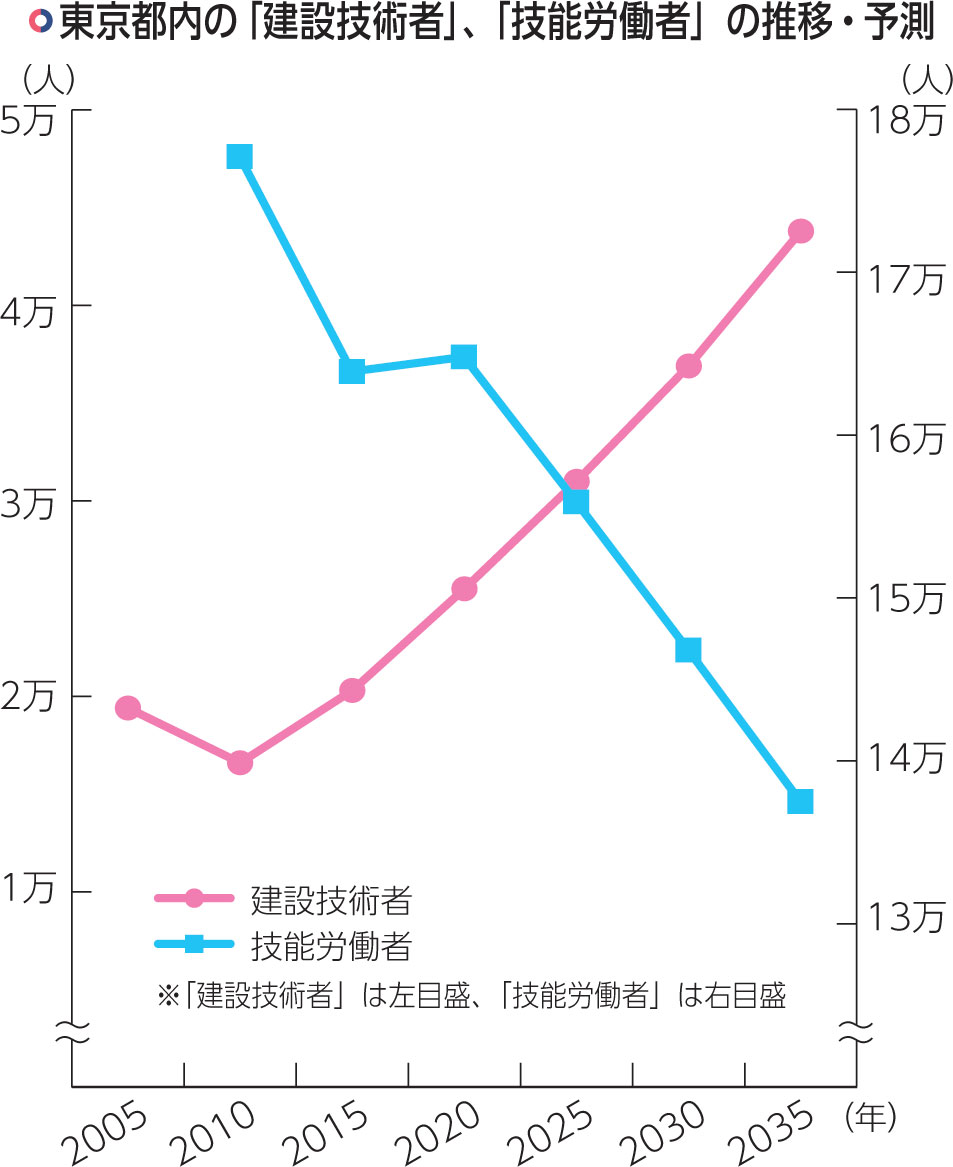

『建設経済レポートNO.77』をもとに作成 |

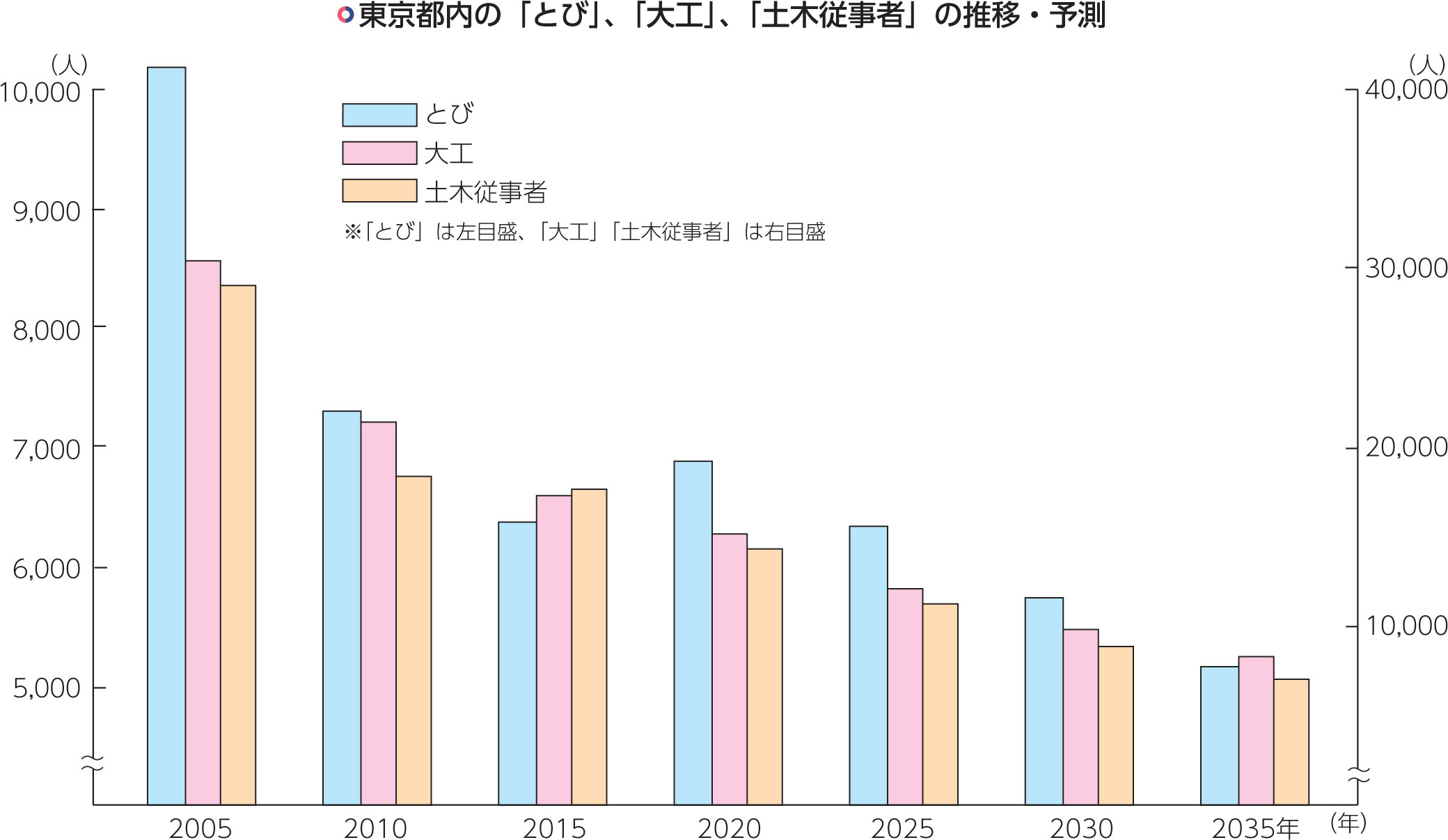

持続可能な建設業へ向け取り組むべき最重要課題は「担い手の確保・育成」ですが、ここで課題に挙げる担い手には「技術者」と「技能労働者」があります。建設経済研究所がレポートNO.77で公表した「建設業従事者数の将来人数推計と需給ギャップ分析」によれば、2020年比で2035年には「大工」、「土木従事者」が東京都内でも半減すると予測しています。これに対し「建設技術者(建築、土木、測量)」は同様比較で7割増となっています。また技能者でも代表的躯体職種の一つ「とび」は25.0%減にとどまっています。

建設経済研究所の分析レポートを踏まえれば、担い手確保が今後難しいのは技術者ではなく技能労働者だと言えます。一部職種の供給力が減少することは、アッセンブリを担う元請けにとって無視できない問題です。

|

『建設経済レポートNO.77』をもとに作成 |