|

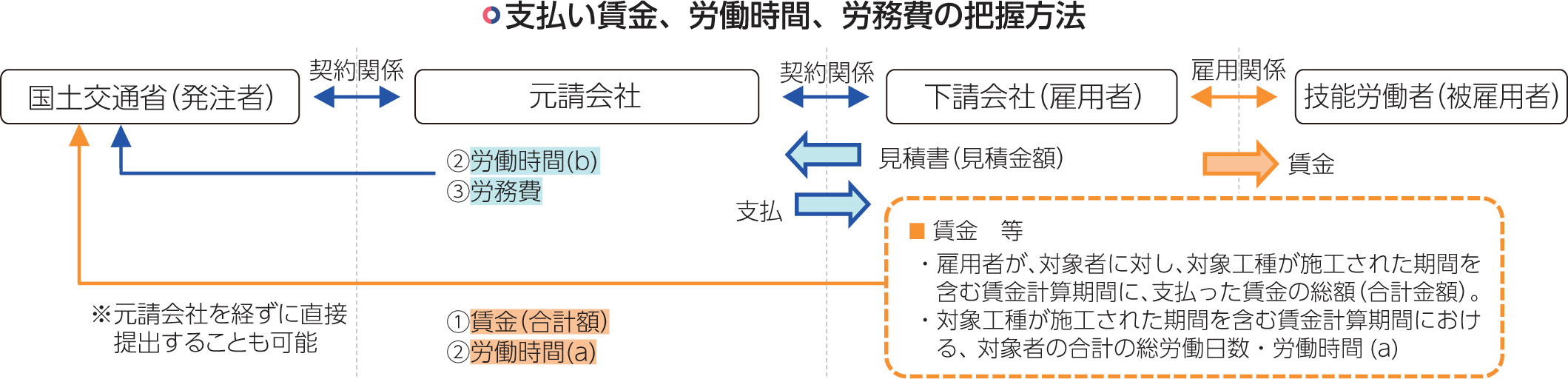

国土交通省は3月7日に開いた「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」建設生産・管理システム部会の会合で、「雇用者が技能者に支払った賃金」、「技能者の労働時間」、「注文者が下請けに支払った労務費」の3項目を、発注者が実態の把握を試行する考えを示した。把握のために必要なデータは、元請けと下請けから提供してもらう。公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく、改正「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」などを踏まえ直轄土木で新年度試行する。

発注者が「支払い賃金」、「労働時間」、「労務費」を把握することで、受発注者間の「見える化」が新たに建設業の商慣習に組み込まれると、仮に労務費を下げた場合、「賃金単価を下げた」のか「生産性を上げた」のかが、「見える化」によって判断できると見る。その結果、賃金を原資とした(賃金単価を下げる)低価格競争が発生しづらくなり、健全な競争環境が生まれるとの見立てだ。

今回の取り組みは、改正品確法の運用指針に基づくものだが、建設業界で大きな関心を集めている、中央建設業審議会による「労務費の基準(標準労務費)」の作成・勧告へ向けた取り組みも後押ししそうだ。持続可能な建設業実現へ向けた枠組みづくりは、公共土木がまず先頭に立ってけん引していくことになる。

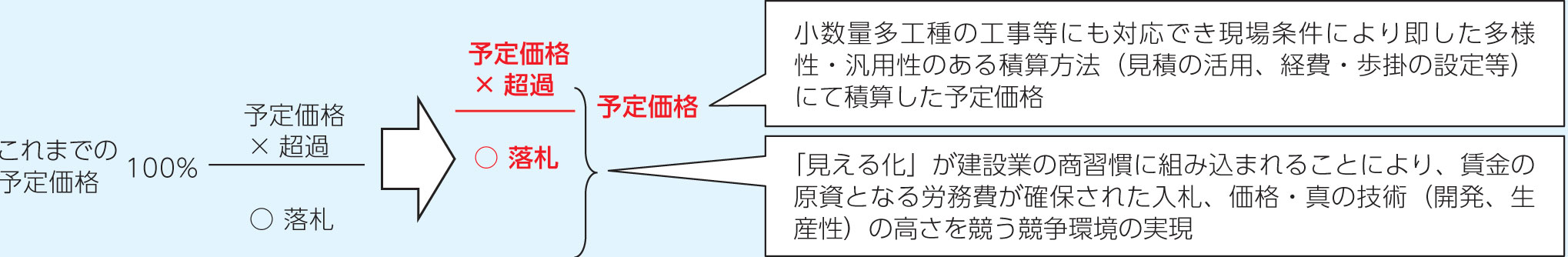

中小建設業が担う中小規模の公共工事は、施工数量が小さく工種が多い(少数量・多工種)維持管理工事などでは、これまでも予定価格が実態と合わず、採算が厳しい低価格で入札せざるをえない(労務費などを確保出来ない価格での応札)という古くて新しい問題を抱えている。

ただ将来像として、支払い賃金などの実態把握、いわゆる「見える化」を進めれば、多様性・汎用性のある見積の活用、経費・歩掛の設定などに基づいて積算した、これまでより高い価格での予定価格になることにもなる。

|

図の出典:直轄工事における支払い賃金、労働時間、労務費の実態把握の進め方について 国土交通省 |